Schweizer Wirtschaft sucht 400.000 Fachkräfte: Neue Zahlen schockieren

Der Fachkräftemangel Schweiz bleibt auch 2024 ein drängendes Problem und liegt noch immer 22% über dem Niveau vor der Pandemie. Wir beobachten mit Sorge, wie sich dieser Mangel in zahlreichen Wirtschaftszweigen weiter verschärft. Besonders betroffen sind das Gesundheitswesen, die Baubranche, die Logistik und die Elektronikbranche – Sektoren, die für unsere Wirtschaft unverzichtbar sind.

Die Logistikbranche spürt diese Entwicklung besonders stark, da die Kluft zwischen offenen Stellen und qualifizierten Bewerbern stetig wächst. Zudem verschärft die zunehmende Digitalisierung und eine alternde Belegschaft die Situation zusätzlich. Trotz bemerkenswerter Anstrengungen von Bildungseinrichtungen wie der ETH Zürich, die jährlich rund 4.000 Master- und Doktoranden ausbildet, kann der Bedarf nicht gedeckt werden. Während die Anzahl der von der ETH ausgebildeten Fachkräfte seit 2010 mehr als verdoppelt wurde, stieg die Bundesfinanzierung im gleichen Zeitraum nur um 27%.

Initiativen wie Movement32 versuchen, dem Fachkräftemangel Schweiz entgegenzuwirken, indem sie den Logistiksektor stärken, der direkt rund 300.000 Menschen beschäftigt. Doch angesichts der aktuellen Zahlen und Prognosen müssen wir uns fragen: Welche Branchen sind am stärksten betroffen? Wie entwickelt sich der Fachkräftemangel in der Schweiz? Und welche Lösungsansätze könnten wirklich helfen?

Schweizer Wirtschaft meldet Rekordbedarf an Fachkräften

Die Schweizer Arbeitsmarktkrise spitzt sich dramatisch zu. Neueste Erhebungen zeigen eine beispiellose Diskrepanz zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage, die die wirtschaftliche Entwicklung der Eidgenossenschaft erheblich beeinträchtigt. Insbesondere der Fachkräftemangel erreicht Dimensionen, die selbst erfahrene Wirtschaftsexperten überraschen.

400.000 offene Stellen laut neuen Zahlen

Aktuelle Daten belegen einen alarmierenden Zustand auf dem Schweizer Arbeitsmarkt: Etwa 400.000 Menschen suchen erfolglos nach einer Beschäftigung. Gleichzeitig verzeichnet die Wirtschaft rund 400.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Diese scheinbar paradoxe Situation verdeutlicht ein grundlegendes Missverhältnis zwischen den Qualifikationen der Arbeitssuchenden und den Anforderungen der ausgeschriebenen Positionen.

Besonders problematisch ist dabei, dass viele Erwerbstätige mehrere Jobs gleichzeitig ausüben müssen. Im ersten Quartal 2019 arbeiteten bereits 393.000 Menschen für zwei oder mehr Arbeitgeber. Dies entspricht 8,7 Prozent aller Erwerbstätigen – ein historischer Höchststand. Seit 1991 hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt. Auffällig ist zudem die geschlechtsspezifische Verteilung: Mehr als jede zehnte berufstätige Frau hat zwei oder mehr Jobs, während dies nur bei jedem zwanzigsten Mann der Fall ist.

Die Offizialstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) ermöglicht eine quartalsweise Verfolgung der Entwicklung offener Stellen nach Wirtschaftsabteilungen und Grossregionen. Dank dieser Daten können wir ein differenziertes Bild der regionalen Unterschiede gewinnen. Einige Kantone wie Genf, Neuenburg, St. Gallen und Waadt sowie die Städte Zürich und Winterthur finanzieren sogar Zusatzstichproben, um die Situation auf kommunaler Ebene präziser zu erfassen.

Marcel Keller, Country President der Adecco Gruppe Schweiz, betont: “Die konjunkturelle Abkühlung hat in diesem Jahr spürbare Auswirkungen auf den Schweizer Arbeitsmarkt. Dennoch bleibt dieser robust: Es gibt weiterhin mehr offene Stellen als vor der Pandemie, und die Arbeitslosenquote verharrt trotz eines leichten Anstiegs historisch betrachtet auf einem niedrigen Niveau”.

Fachkräftemangel Index Schweiz bleibt hoch

Der Fachkräftemangel Index Schweiz, eine gemeinsame Studie des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich und der Adecco Gruppe, verzeichnete 2023 einen historischen Höchststand mit einem Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen verschärfte sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt weiter.

Für 2024 zeichnet sich allerdings eine gewisse Entspannung ab. Der Index sinkt um 18 Prozent und nähert sich damit dem Niveau von 2022 an. Diese Entwicklung spiegelt sich in beiden Hauptkomponenten des Indexes wider: Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen ging um 7 Prozent zurück, während die Arbeitslosenquote von 2 auf 2,4 Prozent anstieg.

Dennoch bedeutet diese leichte Entspannung keineswegs eine Entwarnung. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass 28 von 32 untersuchten Berufsgruppen zwar eine Entspannung verzeichnen, der Bedarf an Fachkräften jedoch weiterhin höher bleibt als vor der Pandemie. James Peck, VP LHH Recruitment Solutions Schweiz, erklärt diesen Trend: “IT-Berufe, Berufe in Administration, Verwaltung und Kommunikation sowie solche, die eher in der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden, sind besonders stark von der konjunkturellen Abkühlung betroffen”.

Yanik Kipfer vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz ergänzt: “Berufe in Branchen, die stärker auf den Binnenmarkt ausgerichtet sind, wie das Gastgewerbe oder der Detailhandel, profitieren möglicherweise vom weiterhin robusten privaten Konsum. Dadurch fällt der Nachfragerückgang nach diesen Berufsgruppen trotz der wirtschaftlichen Abkühlung geringer aus”.

Regionale Unterschiede treten ebenfalls deutlich zutage: In der Deutschschweiz sinkt der Index um 19 Prozent, während der Rückgang in der lateinischen Schweiz mit 15 Prozent etwas moderater ausfällt. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen den Sprachregionen bei der Anzahl der Berufsgruppen mit Fachkräftemangel – während in der Deutschschweiz 13 Berufsgruppen betroffen sind, weisen die Westschweiz und das Tessin nur bei zwei Berufsgruppen einen Personalmangel auf.

Der demografische Wandel bleibt dabei eine zentrale Herausforderung. Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung wird in Zukunft von 58 auf 53,7 Prozent sinken. Martin Meyer von Adecco Schweiz fasst die Situation treffend zusammen: “Was wir heute auf dem Schweizer Arbeitsmarkt erleben, ist ein eigentlicher Arbeitskräftemangel und kein reiner Fachkräftemangel mehr”.

Welche Branchen besonders betroffen sind

Der aktuelle Fachkräftemangel in der Schweiz betrifft nicht alle Wirtschaftszweige gleichmässig. Neue Analysen zeigen ein differenziertes Bild mit erheblichen Unterschieden zwischen Branchen und Berufsgruppen. Während einige Sektoren verzweifelt nach qualifizierten Mitarbeitern suchen, verzeichnen andere ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Gesundheitswesen, Bau und Logistik im Fokus

Das Gesundheitswesen bleibt gemäss dem Fachkräftemangel-Index unangefochten auf dem ersten Platz der am stärksten betroffenen Branchen. Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte und Apothekerinnen werden händeringend gesucht. Yvonne Ribi vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner bezeichnet den Mangel als “dramatisch, für Patientinnen und für Pflegende”.

Die demografische Entwicklung trifft das Gesundheitswesen dabei doppelt: Einerseits schrumpft der Pool an potenziellem Personal, andererseits steigt die Arbeitslast durch den wachsenden Behandlungsbedarf einer alternden Bevölkerung. Besonders besorgniserregend ist die Situation bei den Hausärzten, wo bereits ein Drittel das Pensionsalter erreicht hat oder in den nächsten fünf Jahren erreichen wird. Nach Berechnungen von PwC Schweiz steuert das Gesundheitssystem bis 2040 auf eine ungedeckte Lücke von fast 40.000 Pflegekräften und rund 5.500 Ärzten zu.

Im Baugewerbe zeigt der Fachkräfteindex mit 138 Punkten ebenfalls einen deutlich gestiegenen Bedarf im Vergleich zu 2010. Besonders kritisch ist die Situation bei Bauführern, Polieren und Produktionsleitern, die mittlerweile den zweiten Platz im Fachkräftemangel-Ranking belegen. Matthias Engel vom Schweizerischen Baumeisterverband weist darauf hin, dass der Anteil der über 50-Jährigen in der Bauwirtschaft derzeit bei rund 40 Prozent liegt. Zudem können Bauarbeiter bereits ab 60 Jahren in Rente gehen, was die Personalsituation zusätzlich verschärft.

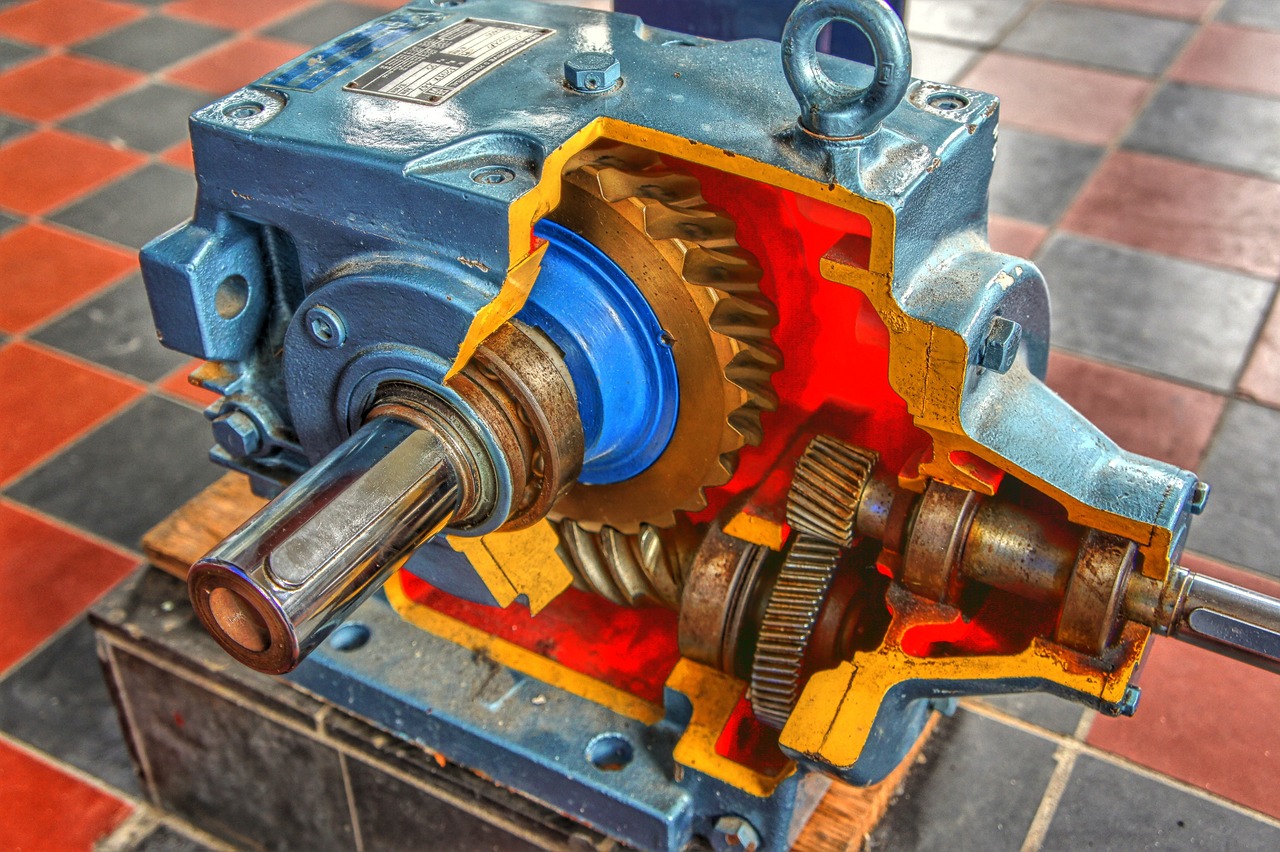

Die Logistikbranche kämpft ebenfalls mit erheblichem Personalmangel, was zu Verzögerungen und steigenden Kosten führt. Sieben von zehn Unternehmen in der Schweiz geben an, Schwierigkeiten zu haben, geeignete Fachkräfte zu finden.

Fachkräftemangel Schweiz: Welche Berufe fehlen besonders?

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Berufsgruppen wird ersichtlich, dass nicht alle Tätigkeiten im gleichen Masse vom Mangel betroffen sind. Innerhalb des Gesundheitswesens herrscht vor allem bei hochqualifizierten Berufen wie Fachärzten und Apothekern ein erhöhter Bedarf, während bei Assistenzberufen wie Zahnarztgehilfen oder Apothekenhelfern keine Anzeichen für einen Mangel zu erkennen sind.

Neben dem Gesundheitswesen sind folgende Berufsgruppen besonders stark betroffen:

- Ingenieurberufe, Technikerinnen und Techniker

- Entwicklerinnen und Analytiker von Software und IT-Anwendungen

- Bauführer, Poliere und Maurer

- Finanz- und Betriebswirtschaftsspezialisten

- Fachkräfte im Bereich Finanzen und mathematische Verfahren wie Buchhalter oder Kreditberater

Besonders alarmierend ist die Situation bei technischen Berufen der Industrie und des Baugewerbes, die ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) erfordern, wie Zimmerleute, Sanitärinstallateurinnen oder technische Zeichner. Dies spiegelt sich auch in den Vakanzdauern wider: Während eine Stelle für eine Sekretariatsfachkraft durchschnittlich nach 23 Tagen vom Netz genommen wird, bleibt eine Ausschreibung für einen Heizungsinstallateur durchschnittlich 76 Tage online.

Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede. In der Deutschschweiz sind 13 Berufsgruppen von einem Fachkräftemangel betroffen, während die Westschweiz und das Tessin nur bei zwei Berufsgruppen einen Personalmangel aufweisen – nämlich bei den Gesundheitsspezialistinnen und den Software-Entwicklern.

Trotz konjunktureller Abkühlung, die zu einer merklichen Entspannung geführt hat, bleibt der Fachkräftemangel in wichtigen Sektoren wie dem Gesundheitswesen, Bau und Logistik bestehen. Interessanterweise sind einige Branchen, die stärker auf den Binnenmarkt ausgerichtet sind, wie das Gastgewerbe oder der Detailhandel, weniger stark vom Nachfragerückgang betroffen, da sie vom weiterhin robusten privaten Konsum profitieren.

Im Gegensatz zu den Mangelberufen gibt es auch Bereiche ohne Fachkräfteengpässe. Dazu zählen viele Berufe des verarbeitenden Gewerbes, wie beispielsweise die Berufe der Textil- und Lederindustrie, der Keramik- und Glasverarbeitung oder der Lebens- und Genussmittelindustrie. Ebenso bei den Handels- und Verkaufsberufen oder den landwirtschaftlichen Berufen deutet wenig auf einen ungedeckten Fachkräftebedarf hin.

Warum der Fachkräftemangel weiter zunimmt

Die strukturellen Faktoren hinter dem Fachkräftemangel Schweiz verdienen besondere Aufmerksamkeit, denn sie zeigen, dass das Problem weit über kurzfristige konjunkturelle Schwankungen hinausgeht. Mehrere tiefgreifende Entwicklungen sorgen dafür, dass der Mangel sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird.

Demografischer Wandel als Haupttreiber

Die Schweiz durchläuft einen dramatischen demografischen Wandel. Während einer langen Periode wird die Zahl der älteren Arbeitnehmenden kontinuierlich zu- und jene der jüngeren stetig abnehmen. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, die bisher im erwerbsfähigen Alter waren, scheiden nun nach und nach aus dem Arbeitsmarkt aus. Da die Geburtenrate seit langem tief ist, kann dieser Wegfall nicht durch nachrückende junge Menschen kompensiert werden.

Der demografische Effekt hat die Schweiz bereits 2020 erfasst, als sich die demografische Dividende ins Gegenteil verkehrte. Besonders das Gesundheitswesen wird durch diese Entwicklung doppelt belastet: Einerseits gehen viele Fachkräfte in Rente, andererseits steigt durch die älter werdende Bevölkerung die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen.

Diese ungünstige Entwicklung wird sich fortsetzen. Das Bundesamt für Statistik prognostiziert, dass der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung in Zukunft von 58 auf 53,7 Prozent sinken wird. Es wird geschätzt, dass die Gruppe der älteren Arbeitskräfte im Zeitraum 2005 bis 2025 einen verlagerungsbedingten Zuwachs des Arbeitsvolumens von ca. 37% erfahren wird.

Digitalisierung und Green Economy erhöhen Anforderungen

Neben dem demografischen Wandel verändern auch der digitale und nachhaltige Wandel in der Wirtschaft die Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt grundlegend. Es werden deutlich mehr IT-Skills nachgefragt und auch vermehrt Fähigkeiten im Green-Economy-Bereich. Besonders stark sind MINT-Berufe betroffen, etwa durch den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energie.

Die Digitalisierung hat die Entwicklungen in der Arbeitswelt über die letzten rund zwanzig Jahre stark beeinflusst und wird zusammen mit der Globalisierung und der demografischen Entwicklung den strukturellen Wandel der schweizerischen Volkswirtschaft auch in Zukunft weiter vorantreiben. Durch die Covid-19-Pandemie fand in einigen Bereichen des Arbeitsmarkts ein bemerkenswerter Digitalisierungsschub statt.

Im ICT-Bereich zeigt sich das Ausmass des Problems besonders deutlich: Bis 2030 wird eine Lücke von 38.700 ICT-Fachkräften entstehen. Um diesen Bedarf zu decken, müsste die Lehrstellenquote von aktuell 5,9 auf 8,1 Prozent erhöht werden. Allerdings reicht allein die Ausbildung nicht aus – die Digitalisierung erfordert auch eine kontinuierliche Weiterbildung der bestehenden Arbeitskräfte.

Fachkräftemangel Schweiz Prognose bis 2030

Die Prognosen für die kommenden Jahre sind alarmierend. Nach Berechnungen von economiesuisse werden der Schweiz in 10 Jahren rund 460.000 Vollzeitbeschäftigte fehlen. Diese Schätzung basiert auf dem mittleren Bevölkerungsszenario des Bundesamts für Statistik und berücksichtigt sowohl den Rückgang des inländischen Angebots um 297.000 Vollzeit-Beschäftigte als auch den zusätzlichen Bedarf von 163.000 Vollzeit-Beschäftigten, um die Wohlstandsentwicklung fortzuschreiben.

Andere Studien zeichnen ein noch düstereres Bild. Der Verband Angestellte Schweiz geht davon aus, dass im Jahr 2035 auf dem Schweizer Arbeitsmarkt fast 1,2 Millionen Arbeitskräfte fehlen könnten.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind erheblich. Der Kanton Zürich hat in seinem Wirtschaftsmonitor 2020/2021 prognostiziert, dass bei Fortführung des bisherigen Wirtschafts- und Produktivitätswachstums das Bruttoinlandsprodukt bis 2050 auf etwa CHF 1099 Mrd. ansteigen könnte. Mit dem aktuellen Stand der Erwerbstätigen lässt sich jedoch nur CHF 895 Mrd. erwirtschaften. Dadurch entsteht eine BIP-Lücke, die sich bis 2050 auf CHF 2700 Mrd. kumuliert.

Trotz aller Herausforderungen gibt es Massnahmen, die den Fachkräftemangel abmildern könnten:

- Bessere Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotenzials, besonders bei Frauen (ca. 48.000 zusätzliche Vollzeitäquivalente möglich) und bei den 65- bis 69-Jährigen (ca. 37.000 zusätzliche Vollzeitäquivalente)

- Steigerung der Arbeitsproduktivität, wodurch der Bedarf um knapp 63.000 Beschäftigte verkleinert werden könnte

- Gezielte Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte

Allerdings ist klar, dass der internationale Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte sich verschärfen wird. Trotz hoher Löhne und eines bei Auswanderern beliebten Lebensumfelds ist die Schweiz in diesem Wettbewerb nicht optimal aufgestellt, besonders hinsichtlich der Familienfreundlichkeit.

Wie Unternehmen auf den Mangel reagieren

Schweizer Unternehmen ergreifen zunehmend konkrete Massnahmen, um dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen. Dabei setzen sie auf verschiedene Strategien, die von flexiblen Beschäftigungsmodellen bis hin zu attraktiveren Vergütungspaketen reichen.

Zeitarbeit als strategisches Mittel – Beispiel planova human capital

Temporäre Arbeitskräfte haben sich von einer Notlösung zu einem strategischen Instrument entwickelt. Laut einer Sotomo-Studie beschäftigen inzwischen 41 Prozent der Schweizer Unternehmen Temporärarbeitende, während weitere 19 Prozent dies in der Vergangenheit getan haben. Besonders in der Baubranche und Industrie ist dieses Modell mit 56 bzw. 38 Prozent weit verbreitet. Mehr Infos unter https://www.swissstaffing.ch/de/Medien/Medienmitteilungen/2025/fachkraeftemangel-und-temporaerarbeit.php

Für Grossunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden ist Personalverleih nahezu unverzichtbar geworden – 87 Prozent nutzen Zeitarbeit, davon 83 Prozent aktuell. Dies ermöglicht ihnen, flexibel auf Personalengpässe zu reagieren und kurzfristige Aufträge anzunehmen, die sonst nicht realisierbar wären.

Ein Beispiel für erfolgreiche Zeitarbeitsvermittlung ist planova human capital, deren Geschichte in den späten 1980er Jahren während eines Nachwuchsmangels in der Baubranche begann. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Brücken zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schlagen. Heute vermittelt planova nicht nur im Bausektor, sondern auch in der Industrie und weiteren Nebengewerben temporäre Fachkräfte.

Roberto Laezza: Führungskräftevermittlung als Lösung

“Wer glaubt, dass Zeitarbeit nur für Fabrikpersonal und einfache Arbeitskräfte ist, täuscht sich gewaltig”, erklärt Roberto Laezza von planova human capital. Das Thema Führungskräfte in der Zeitarbeit ist längst zur Selbstverständlichkeit geworden – bis hin zu Geschäftsführern auf Zeit.

Diese Form der Beschäftigung bietet beiden Seiten Vorteile: Arbeitgeber können Fachkräfte “testen”, bevor sie langfristige Verträge schliessen, während Führungskräfte potenzielle Arbeitgeber kennenlernen können. Ausserdem profitieren Unternehmen vom Wissenstransfer, da temporäre Führungskräfte Erfahrungen aus anderen Firmen mitbringen.

Über Zeitarbeitsverträge werden häufig Positionen wie Leiter Controlling, Finance Manager, Verwaltungsleiter, Geschäftsführer oder Vertriebsleiter besetzt. Dabei gilt: Je besser spezialisiert die Führungskraft ist, desto besser sind ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Der sich verstärkende Mangel an Fachexperten führt zudem dazu, dass immer mehr Hochqualifizierte temporäre Arbeitsarrangements bevorzugen. Komplementär dazu akzeptieren Arbeitgeber zunehmend diese Wunschvorstellungen der gesuchten Spezialisten.

Flexiblere Arbeitsmodelle und höhere Löhne

Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten hat sich als wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel erwiesen. Mit flexibleren Arbeitsmodellen können Unternehmen ihre Attraktivität steigern und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben deutlich verbessern. Der Trend zu flexibleren Arbeitsformen wurde nicht zuletzt durch die Pandemie und die damit verbundene Homeoffice-Pflicht beschleunigt.

Die erwerbstätige Bevölkerung in der Schweiz ist grossmehrheitlich zufrieden mit ihren Arbeitszeitmodellen – 89 Prozent sind sehr oder eher zufrieden. Diese Zufriedenheit zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten.

Allerdings stellt die Einführung flexibler Arbeitsbedingungen besonders für produzierende Betriebe mit Schichtarbeit eine Herausforderung dar. Hier sind kreative Lösungen gefragt, etwa flexible Arbeitszeitmodelle, die mit den Produktionsanforderungen in Einklang gebracht werden können.

Neben der Flexibilität setzen Unternehmen auch auf höhere Löhne. In der Gastronomie wird für 2025 eine Lohnsteigerung von nominal 2,7 Prozent erwartet – der höchste Anstieg aller Branchen. Hier herrscht erstmals seit zwanzig Jahren ein Arbeitskräftemangel, zudem liegt die Fluktuationsrate bei rund 25 Prozent verglichen mit gut 10 Prozent in der Gesamtwirtschaft.

Dennoch sind die Lohnerhöhungen insgesamt moderat. In der jüngsten Lohnumfrage der KOF gehen die Unternehmen für 2025 schweizweit von Nominallohnerhöhungen von 1,6 Prozent aus. Viele Betriebe versuchen daher, durch Automatisierungen oder eine Verlagerung der Produktion ins Ausland Personal einzusparen.

Welche Initiativen gegen den Mangel wirken sollen

Um den wachsenden Fachkräftemangel in der Schweiz gezielt anzugehen, entstehen landesweite Initiativen. Diese sollen nicht nur kurzfristige Lösungen bieten, sondern auch langfristige strukturelle Verbesserungen bewirken.

Movement32: Nachwuchsförderung und Imagekampagnen

Die Fördervereinigung Swiss Supply stellte 2023 ihre Initiative MOVEMENT’32 vor, die einen Zeithorizont von mindestens zehn Jahren verfolgt. Angesichts des zunehmenden Drucks durch Arbeiter- und Fachkräftemangel fokussiert sich die breit abgestützte Initiative auf drei Pfeiler: Nachwuchsförderung, Ausstrahlung und Wissensaustausch. Ab 2024 richtet sich Movement’32 an sechs priorisierte Zielgruppen, darunter Kinder ab 10 Jahren, die Generation Z (16+), Frauen und Familien sowie Quereinsteiger.

Ähnliche Imagekampagnen zeigen auch in anderen Branchen Wirkung. Gastrosuisse lancierte mit “Hosts of Switzerland” eine Initiative, bei der Spitzenköche wie Elif Oskan und Andreas Caminada mitwirken, um die Wahrnehmung der Gastrobranche zu verbessern. In der Zentralschweiz kämpft Xund mit der Kampagne “X-Gründe für deine Laufbahn in der Pflege” gegen den Pflegefachkräftemangel und verzeichnete bereits einen Anstieg von 17 Prozent bei Ausbildungen zur diplomierten Pflegefachperson HF.

Gezielte Weiterbildung und Umschulung

Weiterbildung und Umschulung entwickeln sich zunehmend von einem “Nice-to-have” zur Notwendigkeit. Studien zeigen, dass 57 Prozent der Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten aktualisieren möchten, während 48 Prozent bereit wären, für ein Unternehmen mit besseren Weiterbildungsmöglichkeiten zu wechseln.

Swissmem hat deshalb ein innovatives Umschulungsmodell entwickelt, das auf bereits qualifizierte Personen fokussiert, deren Job aufgrund des Qualifikationswandels wegzufallen droht. Dieses Modell schliesst eine Lücke im heutigen Bildungssystem, da es Erwachsenen eine Zweitausbildung mit entsprechendem Abschluss ermöglicht.

Besonders im technischen Bereich zeigt sich der Handlungsbedarf: Allein in der ICT-Branche müsste die Lehrstellenquote von aktuell 5,9 auf 8,1 Prozent erhöht werden, um den Fachkräftebedarf zu decken.

Zuwanderung und Integration internationaler Fachkräfte

Die Supply-Branche stützt sich bereits stark auf MigrantInnen, die 37 Prozent der Fachkräfte stellen – deutlich mehr als der Schweizer Durchschnitt von 28 Prozent. Allerdings bringt die Rekrutierung aus Regionen ausserhalb Europas neue Herausforderungen wie Sprachkenntnisse und kulturelle Integration mit sich.

Aufgrund dieser Situation hat das Staatssekretariat für Migration seit Februar 2023 administrative Erleichterungen für die Zulassung ausländischer Fachkräfte eingeführt. Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden können nun bestimmte Gesuche um Arbeitsbewilligungen für Drittstaatsangehörige in eigener Kompetenz bewilligen. Zudem kann bei Berufsarten mit besonderem Fachkräftemangel auf den Nachweis von Suchbemühungen verzichtet werden.

Diese Massnahmen könnten helfen, die vom Wirtschaftsverband economiesuisse prognostizierte Lücke von 460.000 fehlenden Vollzeitbeschäftigten in den kommenden zehn Jahren zumindest teilweise zu schliessen.

Wie sich der Arbeitsmarkt langfristig verändern könnte

Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels Schweiz zeichnen sich langfristige Veränderungen am Arbeitsmarkt ab. Diese Entwicklungen werden nicht nur die Art der Beschäftigung, sondern auch die Anforderungen an Arbeitnehmer und Unternehmen grundlegend verändern.

Verstärkter Einsatz von Automatisierung

Die Automatisierung wird in den kommenden Jahren bis zu 11% der Bürojobs betreffen, besonders in den Bereichen Finanzen, IT und Backoffice. Während etwa 55% der Unternehmen durch Automatisierung eine Produktivitätssteigerung erhoffen, zeigt sich auch, dass fast die Hälfte der Schweizer KMU erheblichen Nachholbedarf bei der Automatisierung hat. Im Durchschnitt könnten Unternehmen durch Automatisierung etwa 19 Stunden pro Monat einsparen.

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt nachhaltig. Prozesse, die früher manuell ausgeführt wurden, werden zunehmend von Software oder Robotern übernommen. Folglich müssen sich Arbeitnehmende verstärkt auf analytisches Denken, technische Grundkenntnisse und interdisziplinäre Zusammenarbeit konzentrieren. Besonders stark wachsen Branchen wie Industrie 4.0, E-Commerce und FinTech, während Bewerber mit Programmierkenntnissen, Big-Data-Erfahrung oder Cybersecurity-Skills hervorragende Zukunftsaussichten haben.

Wissenstransfer durch temporäre Führungskräfte

Interim Management bezeichnet den befristeten Einsatz erfahrener Führungskräfte, um Vakanzen zu überbrücken oder strategische Projekte zu steuern. Diese Manager übernehmen eigenverantwortlich den Betrieb oder die Leitung einzelner Bereiche. Dadurch ermöglicht Interim Management eine schnelle, flexible und bedarfsgerechte Besetzung von Schlüsselpositionen ohne langwierige Rekrutierungsprozesse.

Ausserdem bieten externe Interim Manager sofort einsatzfähiges Know-how und eine neutrale Aussenperspektive, was die Zielerreichung wahrscheinlicher und effizienter macht.

Neue Karrierewege durch Zeitarbeit

Zeitarbeit entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Instrument für Unternehmen und Arbeitnehmende gleichermassen. Im Bereich der Temporärarbeit planen 27% der Unternehmen eine Erweiterung, während 48% den aktuellen Stand beibehalten wollen. Auch projektbasierte Rollen sind stärker gefragt, da 28% der Unternehmen ein Wachstum in diesem flexiblen Arbeitssegment erwarten.

Für Arbeitnehmende bietet Zeitarbeit die Möglichkeit, berufliche Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen zu sammeln. Sie ist besonders geeignet für Personen mit wenig Berufserfahrung, die keine dauerhafte Position finden. Laut einer swissstaffing-Erhebung wechseln insgesamt 48% der temporär Arbeitenden, die eine Festanstellung suchen, innerhalb eines Jahres in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Schlussfolgerung

Fazit: Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung für die Schweiz

Die Schweizer Wirtschaft steht zweifellos vor einer der grössten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Etwa 400.000 offene Stellen können derzeit nicht besetzt werden, während gleichzeitig ebenso viele Menschen auf Arbeitssuche sind. Diese paradoxe Situation verdeutlicht das grundlegende Missverhältnis zwischen vorhandenen Qualifikationen und tatsächlich benötigten Kompetenzen.

Besonders dramatisch gestaltet sich die Lage im Gesundheitswesen, der Baubranche und der Logistik. Das Gesundheitssystem steuert beispielsweise bis 2040 auf eine ungedeckte Lücke von fast 40.000 Pflegekräften und rund 5.500 Ärzten zu. Ähnlich besorgniserregend entwickelt sich die Situation im Baugewerbe, wo bereits 40 Prozent der Beschäftigten über 50 Jahre alt sind.

Der demografische Wandel erweist sich dabei als Haupttreiber des Problems. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer verlassen den Arbeitsmarkt, während nachrückende Generationen zahlenmässig deutlich kleiner ausfallen. Dadurch sinkt der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung künftig von 58 auf 53,7 Prozent. Zusätzlich verschärfen Digitalisierung und Green Economy die Anforderungen an Fachkräfte erheblich.

Schweizer Unternehmen reagieren entsprechend mit verschiedenen Strategien. Temporäre Arbeitskräfte entwickelten sich von einer Notlösung zu einem strategischen Instrument, das mittlerweile 41 Prozent der Unternehmen nutzen. Flexiblere Arbeitsmodelle und höhere Löhne sollen ebenfalls helfen, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

Landesweite Initiativen wie Movement32 zielen darauf ab, durch Nachwuchsförderung, Imagekampagnen und Wissensaustausch langfristige Verbesserungen zu erzielen. Dennoch müssen wir uns fragen: Werden diese Massnahmen ausreichen, um die prognostizierte Lücke von 460.000 fehlenden Vollzeitbeschäftigten in den kommenden zehn Jahren zu schliessen?

Langfristig dürfte der Arbeitsmarkt durch verstärkte Automatisierung, projektbasierte Arbeit und neue Karrierewege tiefgreifende Veränderungen erfahren. Unternehmen werden vermehrt auf Interim Management setzen, um flexible und bedarfsgerechte Besetzungen von Schlüsselpositionen zu ermöglichen.

Fest steht: Der Fachkräftemangel Schweiz wird uns noch lange begleiten. Seine Bewältigung erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen – von der Bildungspolitik über die Unternehmensführung bis hin zur individuellen Karriereplanung. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann die Schweiz ihre wirtschaftliche Stärke auch in Zukunft bewahren.

FAQs

Q1. Welche Branchen sind am stärksten vom Fachkräftemangel in der Schweiz betroffen? Das Gesundheitswesen, die Baubranche und die Logistik sind besonders stark betroffen. Im Gesundheitssektor werden bis 2040 voraussichtlich fast 40.000 Pflegekräfte und etwa 5.500 Ärzte fehlen. Auch im Baugewerbe ist die Situation kritisch, da bereits 40% der Beschäftigten über 50 Jahre alt sind.

Q2. Was sind die Hauptgründe für den zunehmenden Fachkräftemangel in der Schweiz? Der demografische Wandel ist der Haupttreiber. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, während nachrückende Generationen zahlenmässig kleiner sind. Zusätzlich erhöhen Digitalisierung und Green Economy die Anforderungen an Fachkräfte. Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung wird voraussichtlich von 58% auf 53,7% sinken.

Q3. Wie reagieren Schweizer Unternehmen auf den Fachkräftemangel? Unternehmen setzen verstärkt auf temporäre Arbeitskräfte, flexiblere Arbeitsmodelle und höhere Löhne. Etwa 41% der Unternehmen nutzen bereits Zeitarbeit als strategisches Instrument. Auch Weiterbildung und Umschulung gewinnen an Bedeutung, um Mitarbeiter zu halten und zu gewinnen.

Q4. Welche Initiativen gibt es gegen den Fachkräftemangel in der Schweiz? Es gibt verschiedene landesweite Initiativen wie Movement32, die auf Nachwuchsförderung, Imagekampagnen und Wissensaustausch setzen. Zudem werden administrative Erleichterungen für die Zulassung ausländischer Fachkräfte eingeführt und gezielte Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme entwickelt.

Q5. Wie könnte sich der Arbeitsmarkt in der Schweiz langfristig verändern? Es wird erwartet, dass Automatisierung und Digitalisierung viele Arbeitsplätze verändern werden. Projektbasierte Arbeit und neue Karrierewege durch Zeitarbeit dürften zunehmen. Interim Management wird voraussichtlich häufiger eingesetzt, um flexible und bedarfsgerechte Besetzungen von Schlüsselpositionen zu ermöglichen.

(https://www.stihl.de/de/p/laubblaeser-blasgeraete-saughaecksler-akku-saughaecksler-sha-56-ak-system-137684)

(https://www.stihl.de/de/p/laubblaeser-blasgeraete-saughaecksler-akku-saughaecksler-sha-56-ak-system-137684) (https://pixabay.com/photos/benches-autumn-park-rest-sit-560435/)

(https://pixabay.com/photos/benches-autumn-park-rest-sit-560435/)